Autrices invitées: Marie-Soleil L’Allier et Ambre Fourrier membres du collectif CRITIC

Face aux crises systémiques que nous rencontrons aujourd’hui (crises écologique, économique, politique ou sociale) nous sommes de plus en plus de personnes à être convaincues que la réponse à ces crises ne proviendra pas de l’élite politique ou économique, mais de la société civile et plus précisément de la notion de commun. Avant le développement des sociétés industrialisées, les communs représentaient la principale façon dont les communautés répondaient à leurs besoins de subsistance. Aujourd’hui, encore, lorsque l’État peine à offrir à tous et à toutes des services de qualité et que la logique du marché ne permet pas la rentabilité, on voit les communautés locales créer et recréer des communs.

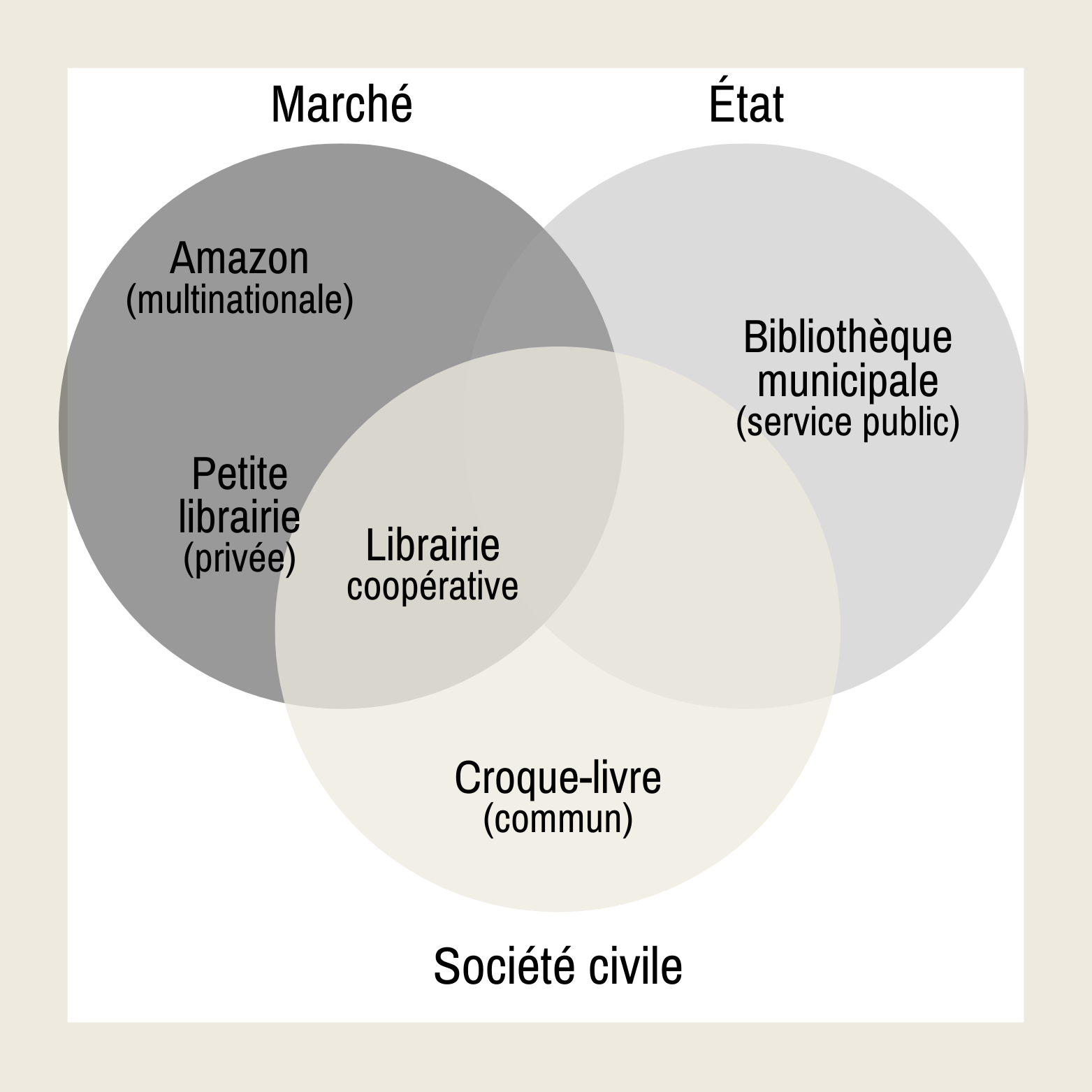

Dans nos vies personnelles et collectives, on retrouve bien souvent trois grandes approches pour répondre à nos conditions de subsistance (se nourrir, se soigner, se loger, se divertir, s’éduquer, etc.). Tout d’abord, et c’est souvent notre premier réflexe, on peut acheter une marchandise (sur le marché capitaliste ou social). On peut aussi avoir recours à un service de l’État (ex. service public provincial ou municipal). Ou encore, on peut se regrouper avec d’autres personnes et s’auto-organiser pour répondre ensemble à nos aspirations.

Prenons un exemple concret: l’ aspiration de lire. Une première approche serait d’acheter un livre sur Amazon (multinationale), dans une petite librairie privée (entreprise privée) ou dans une coopérative (économie sociale). Une autre approche consisterait à emprunter le livre à la bibliothèque municipale (service public). Finalement, une troisième approche pourrait être de contribuer à une bibliothèque autogérée (ex.: Croque-livre) avec les gens de son quartier ou de son village (commun).

Figure 1: Les communs, le marché, l’État, la société civile

Qu’est-ce qui caractérise un commun ?

Bien qu’il n’existe pas de règles strictes pour définir ce qu’est ou non un commun, il existe cependant certaines caractéristiques distinguant les pratiques qui y ont cours et qui diffèrent des pratiques que l’on retrouve dans le marché ou l’État[1].

Tout d’abord, les activités d’un commun sont orientées sur la satisfaction des besoins et non sur la génération de profits. Les gens créent des communs pour répondre à une nécessité bien concrète pour des personnes bien réelles, et non pas pour des client·es potentiel·les à qui l’on va tenter de créer de nouveaux désirs. Dans l’exemple de la bibliothèque citoyenne, celle-ci peut être créée dans un milieu où il n’y a ni bibliothèque municipale, ni librairie. Ou encore réalisée dans un milieu où l’on désire créer des espaces de rencontre entre voisin·es.

Ce qui nous amène à une seconde caractéristique, les communs reposent sur des activités volontaires et des motivations intrinsèques. Autrement dit, je participe à prendre soin d’un commun, parce que cela fait sens pour moi, parce que cela respecte mes valeurs, que ça me permet de m’épanouir, de créer des liens d’amitié, un sens de la communauté… et non parce qu’on m’y a contraint ou parce que c’est mon travail.

Par la suite, dans un commun, on est invité à dépasser les traditionnelles divisions entre production-consommation, employeur-employé·e ou salarié·e-bénévole. Dans l’exemple du projet de bibliothèque citoyenne, parfois je pourrai participer à organiser le service de bibliothèque (posture de production), mais d’autres fois j’utiliserai simplement les services de la bibliothèque (posture de consommation). Selon les budgets disponibles, parfois je pourrais être rémunéré pour réaliser certaines tâches, et d’autres fois je contribuerai de façon bénévole. Dans un commun, il y a donc une fluidité des rôles et des tâches entre les salarié·es et les bénévoles. De plus, la répartition des tâches est couramment délibérée collectivement et amenée à évoluer au fil du temps.

Ce faisant, dans les communs, on retrouve des activités fondées sur l’auto-organisation et l’autonomie. En effet, les communs constituent des espaces pour développer nos capacités à s’autogouverner, à définir nos propres règles de fonctionnement, et ce, au-delà de la domination de l’État ou du marché. Par exemple, pour déterminer le prix des biens et services offerts par un commun, parfois ces derniers seront gratuits, d’autre fois à contribution volontaire, à tarification solidaire ou de type “payer au suivant”. À savoir comment compenser le travail des gens qui prennent soin du commun (les commoners), on observe que certaines activités sont parfois réalisées bénévolement, alors que d’autres sont compensées en bien et service, en banque de temps, en monnaie locale ou encore en argent courant. Encore une fois, ces décisions sont délibérées collectivement et évoluent dans le temps et selon les personnes impliquées.

Ensuite, dans les communs on retrouve des activités non hiérarchiques. L’idée étant que toute personne ait la même capacité d’être entendue et de participer aux règles de fonctionnement qui la concerne. Pour ce faire, plusieurs communs expérimentent différentes approches pour prendre des décisions. Par exemple, certains utilisent la prise de décisions par consentement ou la sociocratie comme modèle de gouvernance. D’autres expérimentent des espaces décisionnels innovants pour éviter la centralisation du pouvoir, tels que les tours de paroles (pour éviter qu’une personne monopolise le temps de parole), la désignation de responsables du ressenti[2] ou l’adoption des principes de la communication non-violente.

Par la suite, les communs reposent sur un principe d’inclusion. D’une part, on y retrouve la volonté de tenir compte des besoins des personnes, des organisations ou du territoire affectés par le commun. D’autre part, il y a une volonté d’intégrer de nouvelles personnes au commun tout en tenant compte de la “capacité de charge” de ce dernier. En effet, les pratiques qui ont cours dans un commun sont largement différentes de celles que l’on retrouve dans les sociétés capitalistes (qui reposent souvent sur la hiérarchie, les pratiques marchandes, la compétition ou l’individualisme). Par conséquent, les commoners doivent avoir la capacité d’accompagner les personnes qui rejoignent un commun. Selon notre étude,[3] plusieurs commoners expriment la difficulté à collaborer avec des gens qui ne savent pas comment s’auto-organiser, qui attendent qu’on leur dise quoi faire ou qui arrivent avec une attitude de consommateur plutôt que de contributeur. Développer une vision du monde qui va au-delà du rôle de consommation est un processus qui nécessite du temps et qui demande un travail actif de la part de tous les commoners.

Finalement, alors que dans les sociétés capitalistes on se reproduit pour produire (on prend soin de soi pour aller travailler), dans un commun, on produit pour se reproduire (on prend soin du commun pour répondre à nos besoins de subsistance tel se nourrir, se loger, se soigner). Prendre soin du commun signifie prendre soin des gens qui y contribuent (incluant soi-même), prendre soin du territoire et prendre soin des choses. Pour prendre soin des choses, il nous faut alors aller à l’encontre de la surconsommation et (re)développer certains métiers et savoir-faire pour réparer, partager et réutiliser les choses.

Les communs et la réduction des déchets

Les communs et la réduction des déchets

Dans le cadre de cette semaine sur la réduction des déchets, il devient alors intéressant de se poser la question : comment la logique de la communalisation pourrait nous permettre de (re)créer des communs qui nous permettent à la fois de réduire la production de déchets, mais également de collectivement s’organiser pour co-gérer ces derniers ?

Les ressourceries et recycleries (terme davantage utilisé en France) sont apparus durant les années 90. Leur mode de fonctionnement se rapproche en partie de la définition des « communs », explicitée ci-dessus. Avant d’exposer plus en détails le lien que nous faisons entre les ressourceries et les communs, expliquons d’abord concrètement comment ces lieux fonctionnent. S’ils peuvent se décliner en plusieurs modèles, ils reposent sur le même principe que nous pourrions résumer ainsi : ce sont des lieux où l’on favorise le « réemploi » avant le recyclage. Dans ces lieux, des bénévoles, citoyens et citoyennes ou des employé·es/salarié·es en situation d’insertion récupèrent les objets dont les membres de leur collectivité souhaitent se débarrasser, les réparent, les réhabilitent afin qu’ils soient à nouveau utilisables par d’autres personnes. Bien souvent, ces espaces regroupent ainsi en plus de l’entreposage, à la fois des espaces de re-ventes mais aussi des lieux de formations comme le repair café. À titre d’exemple, on peut aussi citer la coopérative de solidarité, la Patente à Québec, qui a vu le jour, il y a déjà plusieurs années. Les activités générées par les ressourceries permettent ainsi une certaine autonomisation des collectivités vis-à-vis de grandes entreprises chargées actuellement de l’enfouissement ou du recyclage. De plus, ces lieux participent à une démarche de « soin » de maintenance des objets, geste subversif qui s’oppose à la logique de notre modèle économique dominant dans lequel il est plus rentable de « jeter ».

En quoi les ressourceries peuvent être considérées comme des « communs » ? 1) Tout d’abord, elles répondent à un « besoin » ou une « aspiration » : celui ou celle de détourner un maximum d’objet de l’enfouissement, et de contribuer par la même occasion à un environnement écologique viable. 2) Ensuite, ils réunissent fréquemment des bénévoles, citoyens et citoyennes qui exercent leur activité sur une base volontaire, mais qui selon la structure peuvent être aussi salariés voire occuper un emploi en insertion. Nous reviendrons sur ce point dans une discussion plus bas. 3) Enfin, d’après le Réseau des Recycleries du Québec (RRQ) créé en 1999[4], les ressourceries et recycleries du Québec répondent à un principe de démocratisation et de territorialisation de la gestion des déchets. Cela veut dire, d’une part, que les déchets ne devraient pas faire des kilomètres pour être enfouis/recyclés. Ils devraient être gérés au plus près de là où ils ont été émis, pour éviter toute forme d’externalisation des nuisances (lorsque l’on fait reposer le coût d’une activité nuisible sur une autre communauté) : Principe de territorialisation. Il s’agirait ainsi que l’émetteur de déchets soit responsable des coûts relatifs à ces derniers et que la décision relative à leur traitement (réduction à la source en amont, réparation, réemploi, recyclage, enfouissement), se fasse de manière démocratique par la collectivité en question.

En matière de gestion des déchets les ressourceries sont donc des tremplins sur lesquels s’appuyer pour enclencher une transformation sociale d’ampleur concernant ce secteur et qui, de ce fait, devraient être soutenus plus solidement par nos collectivités. Néanmoins, pour leur donner une impulsion plus solide, il s’agit d’élargir le spectre des participant·es à ces initiatives, car pour l’instant ce sont de nombreuses personnes en situation d’insertion qui les prennent en charge dans des conditions relativement précaires. Chacun·e devrait pouvoir, au moins de temps en temps, prendre la mesure de ce travail, découvrir la réalité du processus de tri, de la réparation et de réhabilitation des objets qui constituent son environnement afin qu’il y ait un réel processus de communalisation au sein de ce secteur parfois trop négligé par le débat public.

Comment organiser de manière conviviale la gestion de nos déchets ?

Comment organiser de manière conviviale la gestion de nos déchets ?

Inspirations – (Source: Canvas et Pinterest)

Ces espaces conviviaux correspondent exactement aux principes du « commun », institutions qui doivent voir le jour si on veut préserver notre habitat terrestre, et arrêter d’enfouir des quantités énormes de matières chaque jour.

Vous avez des idées ou des exemples de solutions inédites et originales pour prendre en charge la réparation, le réusage, le réemploi voire la gestion des déchets en commun ? On vous invite à nous les partager ici !

[1] Euler, J. (2018) « Conceptualizing the Commons: Moving Beyond the Goods-based Definition by Introducing the Social Practices of Commoning as Vital Determinant ». Ecological Economics, 143, 10-16.

[2] Au début d’une rencontre, on peut identifier une personne responsable du ressentie. Le rôle de cette dernière sera alors de demander une pause ou un temps d’arrêt lorsqu’elle observe qu’une tension s’installe au cours de la rencontre. Cette pause permet de créer l’espace nécessaire pour prendre un peu de recul face à ses propres émotions.

[3] L’Allier, M-S. (À paraître). Les pratiques de commoning au Québec : typologie, enjeux et leviers. [Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal.].

[4] Aujourd’hui, l’association des ressourceries du Québec (ARQ) est en train de s’organiser.

[5] Gorz, André. 2008. « L’écologie politique entre expertocratie et autolimitation ». Revue Actuel Marx, 2nd semestre 1992, n°12, Repris dans Ecologica, Galilée.

[6] Pour reprendre un terme utilisé par Laurent Métais, président de la Patente